Eine komplexe Geologie

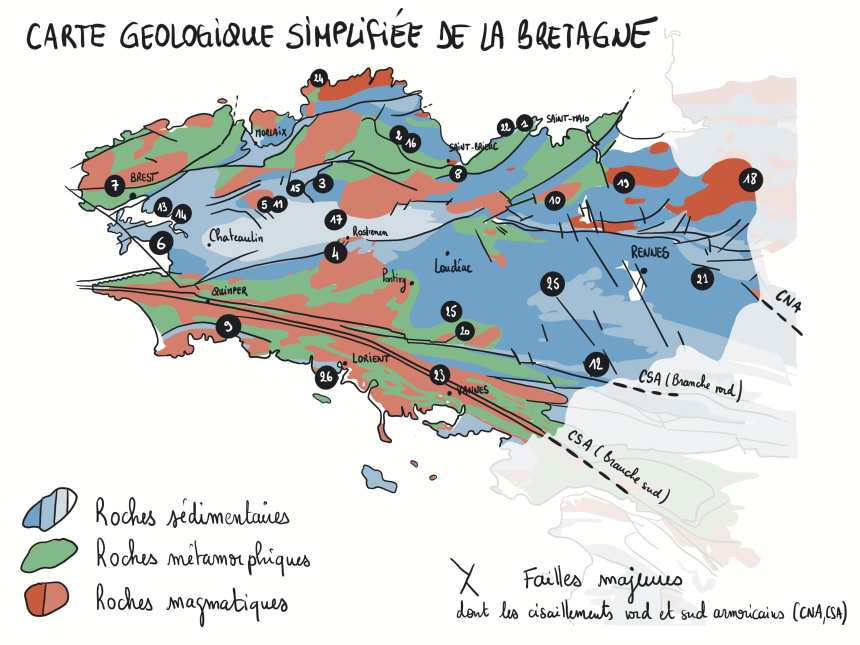

Die vereinfachte geologische Karte der Bretagne zeigt die Zusammensetzung und Struktur ihres Untergrundes. Die farbigen Flächen repräsentieren geologische Einheiten. Die schwarzen Linien, kurvig oder gerade, markieren große Brüche: Verwerfungen. Dieses grafische Mosaik illustriert eine gewisse Komplexität.

Eine lange… fragmentierte Geschichte

Die Bretagne gehört zum Armorikanischen Massiv. Dort befinden sich die ältesten Gesteine Frankreichs, die auf etwa 2 Milliarden Jahre datiert sind. Diese sind jedoch nicht sehr zahlreich. Die Mehrheit der bretonischen Gesteine erzählt eine lange Geschichte von 750 Millionen Jahren, mit einigen „Amnesien“ in den letzten 300 Millionen Jahren. Die geologische Information ist nicht immer erhalten geblieben. Diese lange Geschichte zeugt von globalen geologischen Phänomenen.

Eine globale Dynamik

Die Oberfläche unseres Planeten ist ein echtes dynamisches Puzzle aus unterschiedlich großen Teilen, den tektonischen Platten (vgl. Installation 20). Angetrieben durch die innere Dynamik der Erde bewegen sie sich, verschmelzen, zerbrechen, überlappen sich und reiben aneinander. Das Erscheinungsbild des Planeten verändert sich so über Millionen Jahre. Kontinente zerbrechen, vereinen sich, Ozeane öffnen und schließen sich, Berge entstehen und erodieren… Doch hinter diesem scheinbaren Chaos verbirgt sich eine Form von Zyklizität: geologische Ereignisse wiederholen sich.

Entstehung von zwei Gebirgsketten

Viele deformierte, veränderte und geschmolzene bretonische Gesteine zeugen von der Entstehung zweier Gebirgsketten: der kadomischen Kette zwischen 650 und 540 Ma und der herzynischen Kette zwischen 360 und 300 Ma. Diese beiden Orogenesen sind das Ergebnis der Konvergenz tektonischer Platten. Anders gesagt besteht das heutige Armorikanische Massiv aus Fragmenten alter Platten. Die Gesteine im Süden der Bretagne gehörten einst zum sagenumwobenen Superkontinent Gondwana, bevor sie zum heutigen eurasischen Kontinent zählten.

Entstehung und Verschwinden von Ozeanen

Zwei Gesteinsarten zeugen von diesen ozeanischen Epen. Die ersten sind sedimentären Ursprungs. Die in ihnen enthaltenen Fossilien, wie marine Arthropoden (Trilobiten) oder versteinertes Sandrippelmuster, sind bemerkenswerte Hinweise auf ihre marine Herkunft. Die anderen sind magmatischen Ursprungs, wie alte Gabbros oder Basalte. Diese Gesteine sind meist mit existierenden oder entstehenden ozeanischen Bereichen verbunden. Sie sind unwiderlegbare Beweise für die Existenz früherer ozeanischer Gebiete. Anders gesagt, ein Großteil der bretonischen Gesteine entstand also in heute verschwundenen Meeren oder Ozeanen!

Geologen schätzen, dass im Paläozoikum (541 Ma - 252 Ma) über ca. 130 Millionen Jahre (von 480 Ma bis 350 Ma) die im Ozean abgelagerten Sedimente eine Mächtigkeit von 5 bis 6 Kilometern erreichten.

Vulkane, die spucken!

Vulkanische Bauwerke existieren nicht mehr. Dennoch bestehen einige geologische Formationen aus alten vulkanischen Produkten: Lavaströme oder Ascheablagerungen. Die zuvor erwähnte kadomische Kette war ein Gebirge ähnlich den heutigen Anden in Südamerika. Kissenlava, die auf dem Gebiet seltener vorkommt, stammt aus Episoden von submarinem Vulkanismus.

Verschiedene Klimata

Quarzitgerölle, die in über 140 m Höhe um den Berg Menez-Hom nahe der Halbinsel Crozon gefunden wurden, die Ablagerungen der „roten Sande“ (vgl. Installation 25) und die Faluns sind ebenfalls Zeugen von Meeresspiegeländerungen, die durch vergangene Klimaschwankungen verursacht wurden. Vor nur 20.000 Jahren, während des letzten glazialen Maximums, wurden die oberflächennahen bretonischen Gesteine durch Frost stark zerkleinert. Damals lag der Meeresspiegel bei etwa -125 m. Unsere Vorfahren konnten Irland oder England zu Fuß erreichen!

Eine Reise in der Breite

Sedimentgesteine sind gute Klimaarchive. Bretonscher Kalkstein aus 410 Millionen Jahren enthält Korallenfossilien. Diese Rifforganismen weisen auf ein warmes Klima und flaches Meer hin. Paläogeografische Rekonstruktionen zeigen, dass das (zukünftige) Armorikanische Massiv damals am Wendekreis des Steinbocks in der Südhemisphäre lag. Sowohl Sedimente als auch Laven dokumentieren die latitudinale Wanderung der tektonischen Platten.